Depuis le 1er janvier 2005, les femmes françaises peuvent transmettre leur nom de famille à leurs enfants. L’usage de prendre celui de leur mari, né à la fin du Moyen Âge, en sera-t-il changé ? Au nom de la mère ou une histoire de la transmission des noms de famille en France.

Par Paule Valois

Article paru dans le magazine Historia de mai 2005

Au début du Moyen Âge, la femme mariée conserve le plus souvent son nom de jeune fille. Mais, au XIIIe siècle, l’Église réussit à imposer le modèle du mariage chrétien dans lequel le droit canon prévoit que l’époux est le chef de son épouse et que celle-ci doit prendre le nom de son conjoint.

De l’origine du patronyme

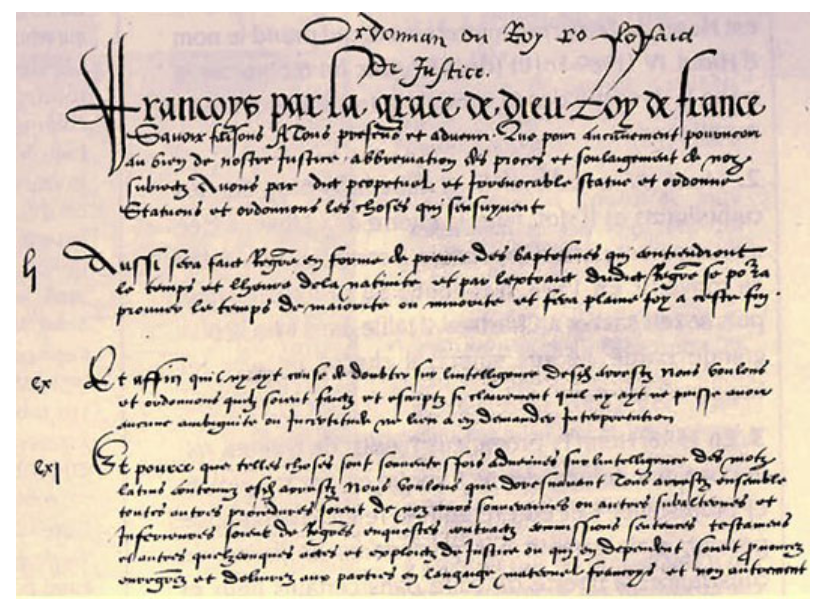

Cet usage de l’extension du nom de l’homme à l’épouse est aussi l’indice, et peut-être même la conséquence, du début de l’élaboration des noms de famille sous le règne de Philippe Auguste (1180-1223). Fixer des patronymes facilite l’action de l’État centralisateur et administrateur, soucieux de l’ordre public. Ils se stabilisent progressivement puis se fixent avec les registres d’état civil rendus obligatoires par François 1er dans son ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539.

Au nom de baptême, nom unique de chacun jusqu’au Xe siècle et que la femme conserve en se mariant, on a ajouté un autre nom ou surnom qui devient à proprement parler un nom de famille lorsqu’il est transmis aux descendants, surtout à partir du XIVe siècle. Le nom de famille devient extensible à l’épouse.

Un usage variable

François Boucher (1703-1770). Paris, musée du Louvre.

Dans un premier temps, seules certaines femmes mariées à des fils de maisons nobles portent le nom de leurs époux, en entrant dans sa famille. Puis, dès la fin du XIIIe siècle, cet usage se généralise à Paris ou en Provence par exemple, où les épouses reçoivent le nom du mari allongé d’une désinence féminine, en « a » le plus souvent.

Cependant, l’usage, sous l’Ancien Régime, est toujours resté variable en fonction des milieux sociaux et des provinces. Les femmes de la noblesse conservent souvent le nom de la terre qu’elles apportent en dot : ainsi, Aliénor d’Aquitaine ou Adèle de Champagne. Dans le centre et le sud-ouest en particulier, des filles de la noblesse, choisies comme héritières de leur maison, le sont aussi du nom de leur père. Ce n’est pas un détail puisque certains juristes tentent d’écarter les filles des successions sous le prétexte qu’elles ne portent plus, et surtout ne transmettent pas, le nom de leur père.

La femme du peuple peut garder son nom : la femme de Du Guesclin s’est toujours appelée Tiphaine Raguenel. En Béarn, par exemple, les femmes gardent volontiers leurs noms.

La coutume contre la Révolution

Malgré cette évolution générale, le Moyen Âge laisse pourtant à la femme une assez grande capacité juridique. C’est entre le XVIe et le XIXe siècle que cette capacité est peu à peu restreinte jusqu’à un aboutissement dans le Code civil de 1804.

La Révolution

Pourtant, la Révolution a voulu mettre le holà, mais en vain, au port du nom du mari. En effet, la loi du 6 fructidor an II (1792), toujours en vigueur, impose à chacun l’obligation de porter en toutes circonstances les nom et prénom figurant dans son acte de naissance. Il faut préciser que nous sommes alors dans le contexte d’une prohibition des changements de noms mais la loi rappelle ainsi qu’une femme ne perd jamais, légalement, son nom de naissance.

Malgré cela, les femmes dans leur grande majorité, continuent d’adopter le patronyme de leur mari, soit par ignorance de la loi, soit, comme l’explique Thierry Dubaele[1], parce que : « Le nom marital s’est imposé comme le signe de la cohérence familiale et de la communauté d’intérêts et d’affection ».

La coutume

De son côté, le législateur se soumet de façon tacite à la coutume, la pratique tenant lieu de référence. La coutume permettait à chacun des époux, dans bien des régions, de porter le nom de l’autre. L’article 311 ancien du Code civil supprime cette égalité en disposant que seule la femme peut se voir interdire de continuer à porter le nom de son mari.

C’est la loi du 6 février 1893 qui revient à l’égalité tout en affirmant l’usage du nom du conjoint, présenté comme un effet civil du mariage. Cette loi consacre ainsi la pratique coutumière.

Mais, comme l’explique Thierry Dubaele[2], le texte, qui permet aux tribunaux d’autoriser la femme séparée de corps à ne plus porter le nom de son mari, est abusivement interprété par certains juristes comme affirmant le droit mais aussi le devoir pour l’épouse de porter le nom de son mari. On cherche à ce que la femme mariée ne puisse le cacher et, par-là même, voiler son incapacité juridique.

Depuis la Seconde Guerre mondiale

Si cette situation juridique de la femme mariée a beaucoup évolué depuis la Seconde Guerre mondiale, en revanche, se faire appeler par son propre nom reste rare malgré l’action de suffragettes comme Hubertine Auclert au début du XXe siècle. L’arrêté du 20 mai 1985 concerne encore l’usage du nom du conjoint.

Il apparaît que les femmes mariées se soumettent massivement à l’usage du nom de leur mari, et demandent à le garder même après un divorce, parce qu’elles tiennent à porter le même nom que leurs enfants. Ceci pourrait donc évoluer avec le droit désormais acquis de transmettre le nom de sa mère à l’enfant légitime, dans la loi du 4 mars 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2005.

L’usage du double nom

Jusqu’à la Révolution française, dans le Dauphiné en particulier mais aussi en Champagne, en Artois, en Provence, en Franche-Comté ou en Navarre, la coutume admettait que le mari joigne le patronyme de sa femme au sien, voire, en Béarn par exemple, l’abandonne au profit de celui de son épouse ou, comme en Auvergne vers 1515, prenne comme surnom le nom de sa femme.

Le port du double nom est aujourd’hui légitimé.

L’utilisation des deux noms a été répandue également en matière commerciale, pour mettre en avant un nom connu. Souvent cet usage sous l’Ancien régime correspondait aux provinces où la femme transmettait la noblesse. Lorsque Frédéric Joliot-Curie (1900-1958) ajouta ainsi au sien le patronyme de son épouse, Irène, fille de Pierre et Marie Curie, il dut essuyer des critiques lui reprochant de ne pas être un assez grand savant pour s’appeler tout simplement Joliot. La science a pourtant acquis ses lettres de noblesse…

Bibliographie en complément

- Albert Dauzat, Les noms de personnes, 1950

- Michèle Dayras, Liberté, égalité… et les femmes ?, 1990

Notes

[1] Thierry Dubaele, Le nom de la femme, thèse, Lille II, 1991

[2] Idem

À propos de l’autrice

Paule Valois est guide-conférencière professionnelle, historienne, journaliste. Elle propose des visites thématiques, fait découvrir le Paris historique, visible dans l’art de ses monuments et le destin de ses grandes figures, mais aussi l’histoire des Parisiens, et des femmes en particulier, à travers les événements historiques mais aussi la législation et les habitudes de la vie quotidienne.